Клеточная теория, созданная в XIX веке М. Шлейденом и Т. Шванном (табл. 1, разд. 1.1.), была впоследствии дополнена и в настоящее время включает следующие положения:

- Клетка — основная структурная и функциональная единица, а также единица развития всех организмов (т. е. все организмы построены из клеток и их производных, все функции организмов обеспечиваются работой клеток, а развитие организмов обеспечивается делением и ростом клеток).

- Клетки всех одноклеточных и многоклеточных организмов сходны по строению, химическому составу и основным проявлениям жизнедеятельности.

- Размножение клеток происходит путём их деления.

- В многоклеточных организмах клетки специализированы по выполняемым ими функциям и образуют ткани.

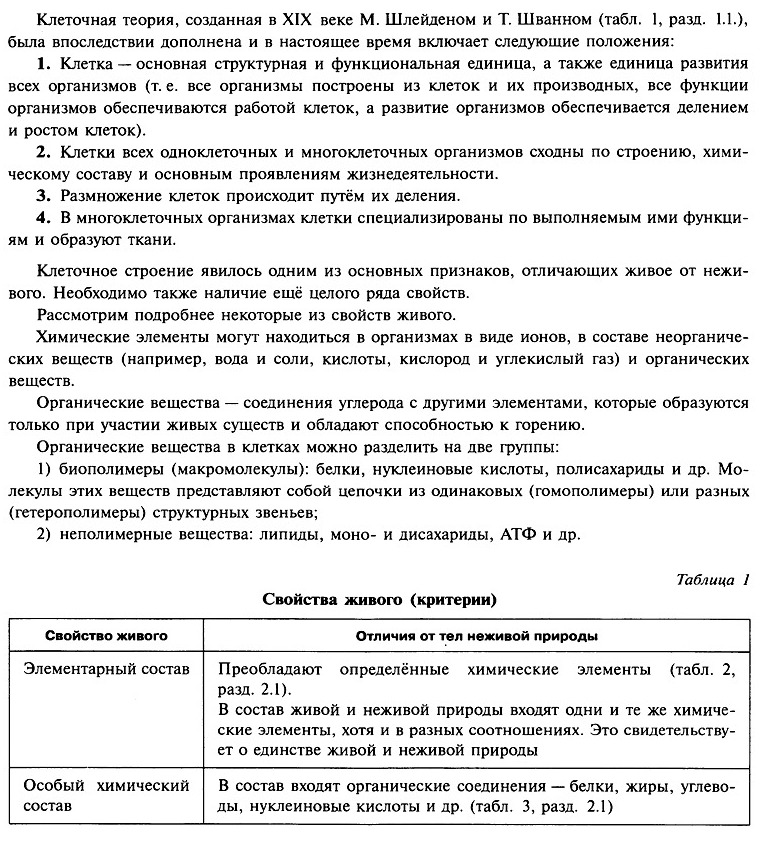

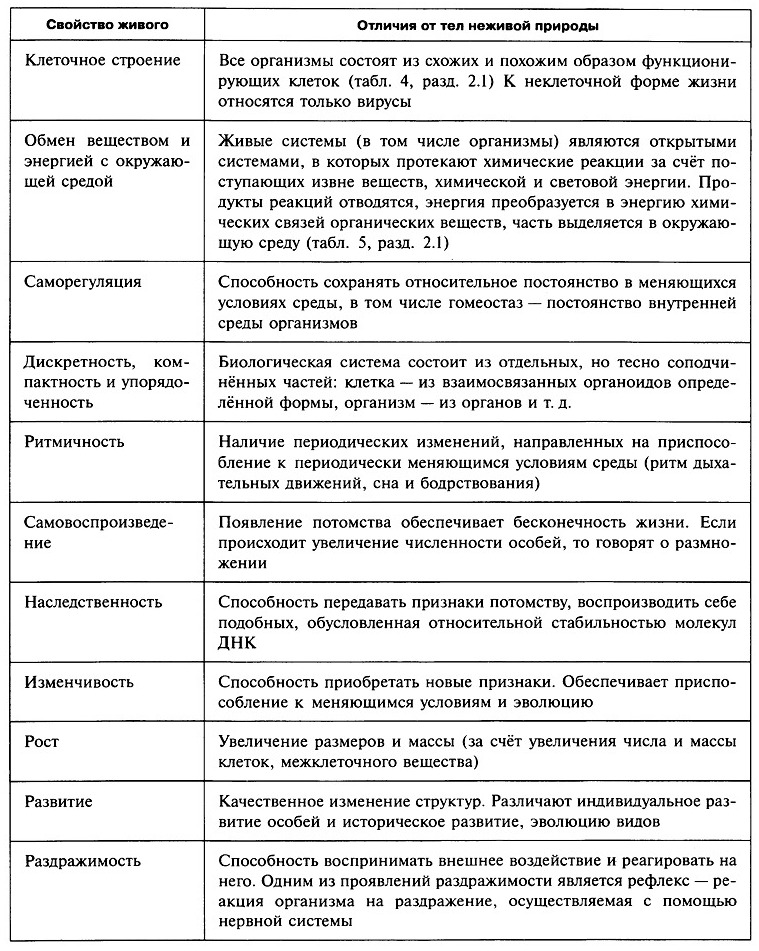

Клеточное строение явилось одним из основных признаков, отличающих живое от неживого. Необходимо также наличие ещё целого ряда свойств. Рассмотрим подробнее некоторые из свойств живого.

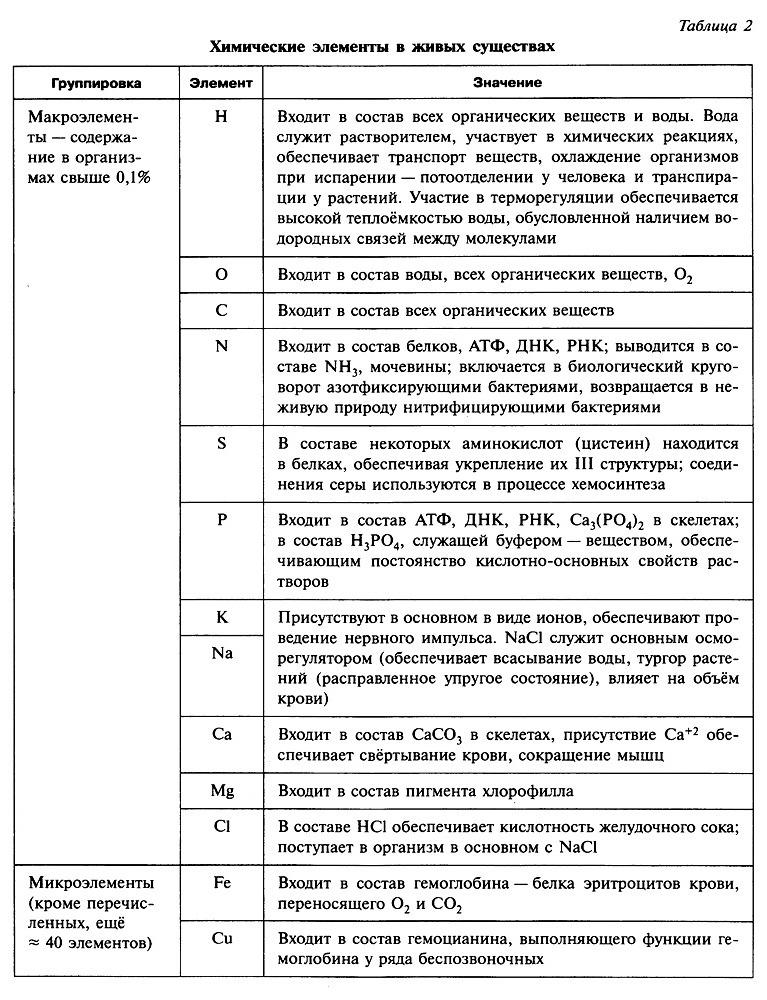

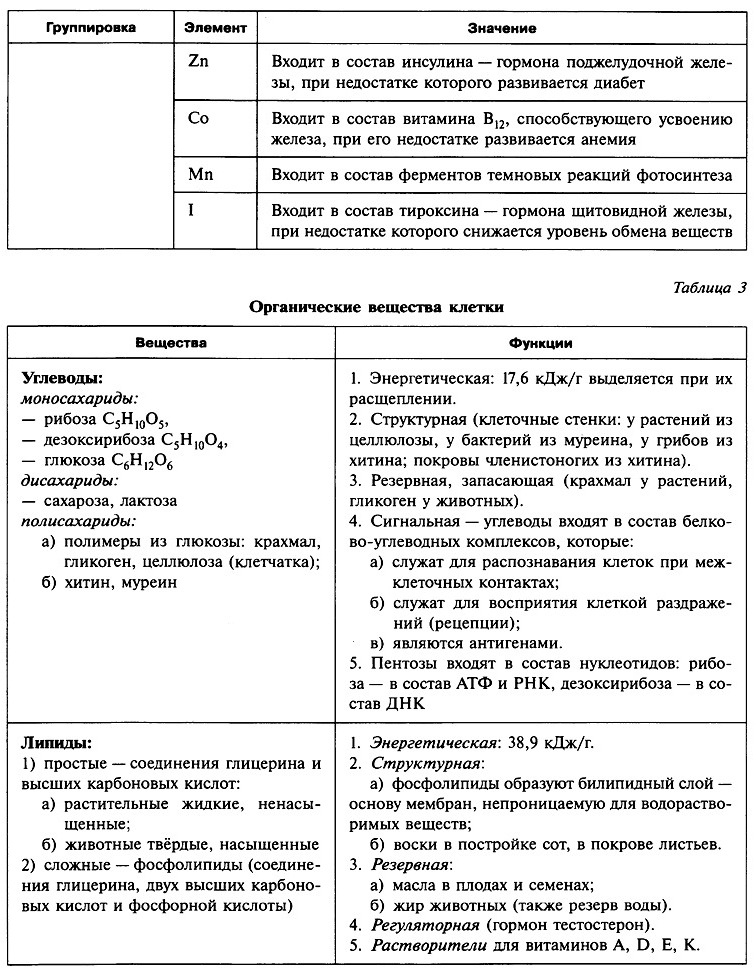

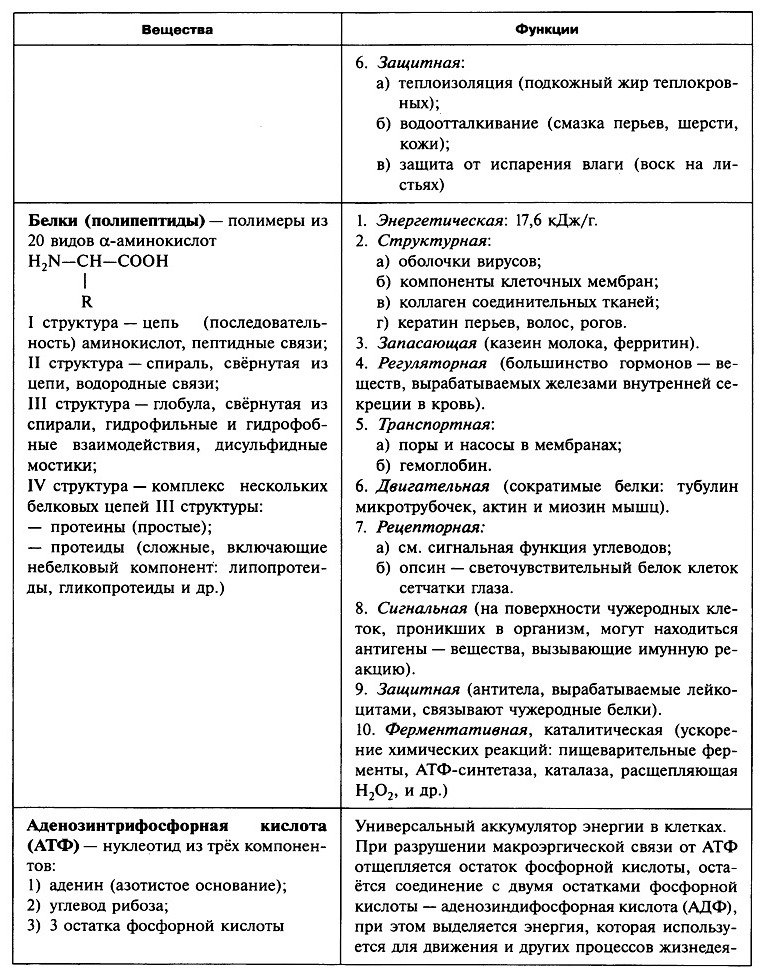

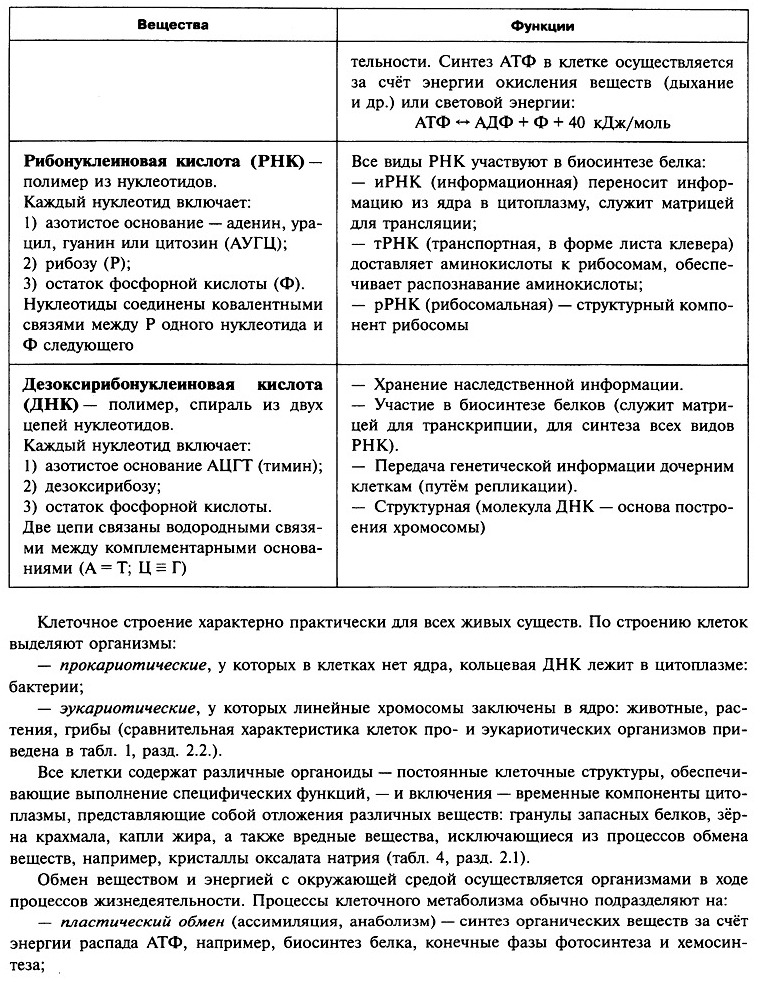

Химические элементы могут находиться в организмах в виде ионов, в составе неорганических веществ (например, вода и соли, кислоты, кислород и углекислый газ) и органических веществ.

Органические вещества — соединения углерода с другими элементами, которые образуются только при участии живых существ и обладают способностью к горению. Органические вещества в клетках можно разделить на две группы:

- биополимеры (макромолекулы): белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды и др. Молекулы этих веществ представляют собой цепочки из одинаковых (гомополимеры) или разных (гетерополимеры) структурных звеньев;

- неполимерные вещества: липиды, моно- и дисахариды, АТФ и др.

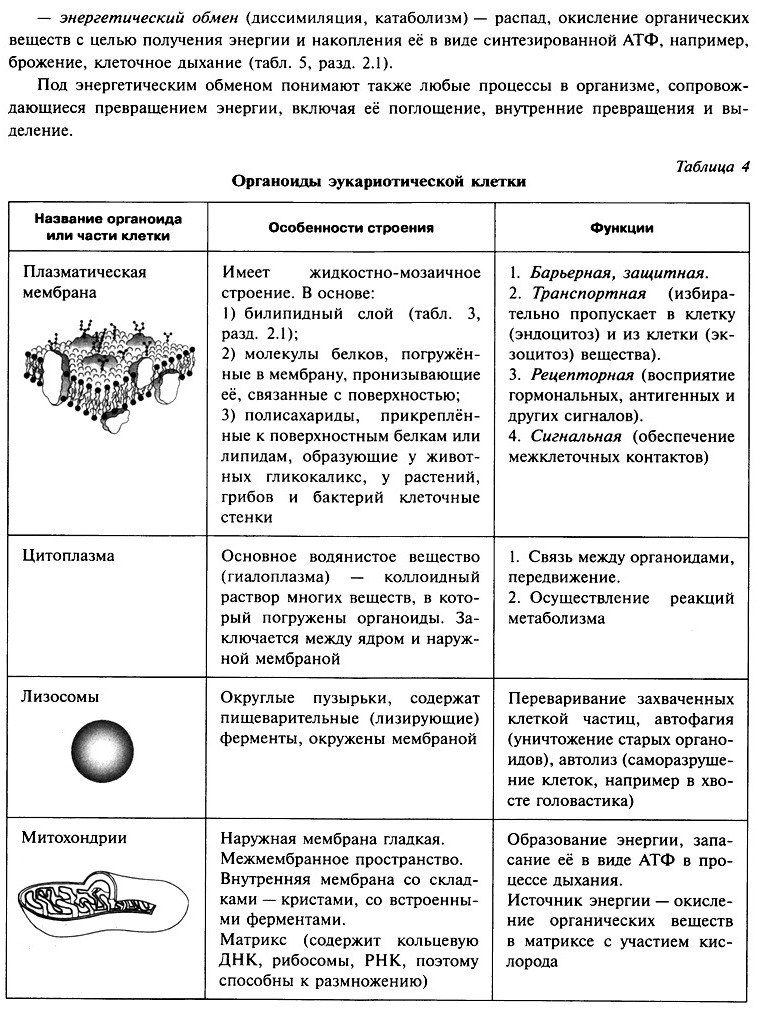

Клеточное строение характерно практически для всех живых существ. По строению клеток выделяют организмы:

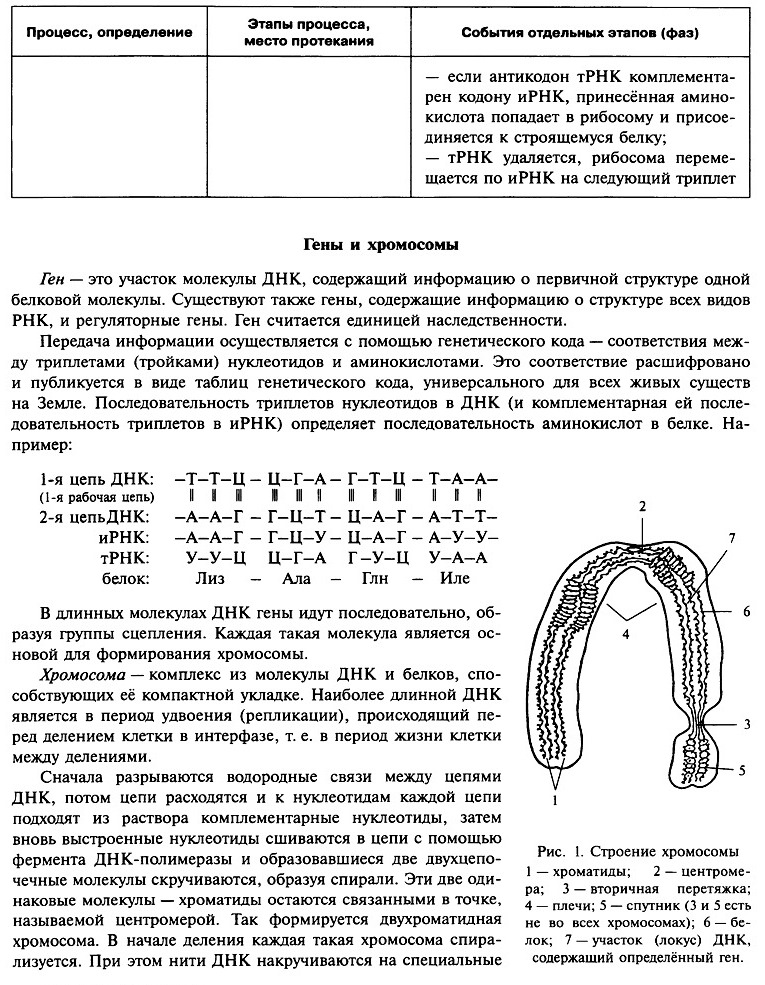

- — прокариотические, у которых в клетках нет ядра, кольцевая ДНК лежит в цитоплазме: бактерии;

- — эукариотические, у которых линейные хромосомы заключены в ядро: животные, растения, грибы (сравнительная характеристика клеток про- и эукариотических организмов приведена в табл. 1, разд. 2.2.).

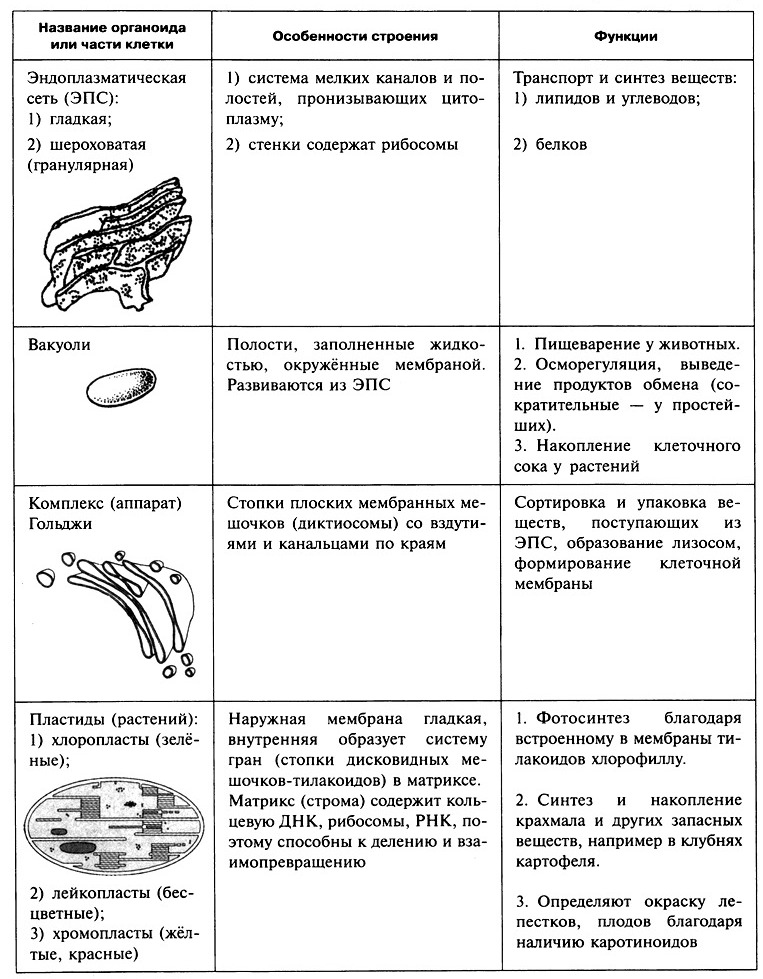

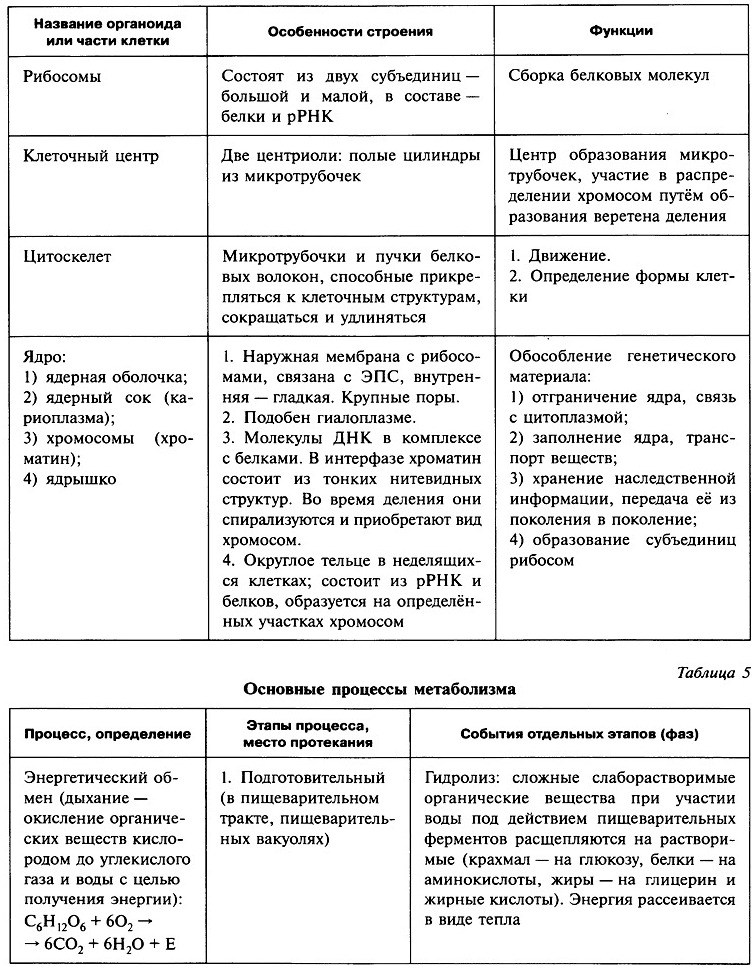

Все клетки содержат различные органоиды — постоянные клеточные структуры, обеспечивающие выполнение специфических функций, — и включения — временные компоненты цитоплазмы, представляющие собой отложения различных веществ: гранулы запасных белков, зёрна крахмала, капли жира, а также вредные вещества, исключающиеся из процессов обмена веществ, например, кристаллы оксалата натрия (табл. 4, разд. 2.1).

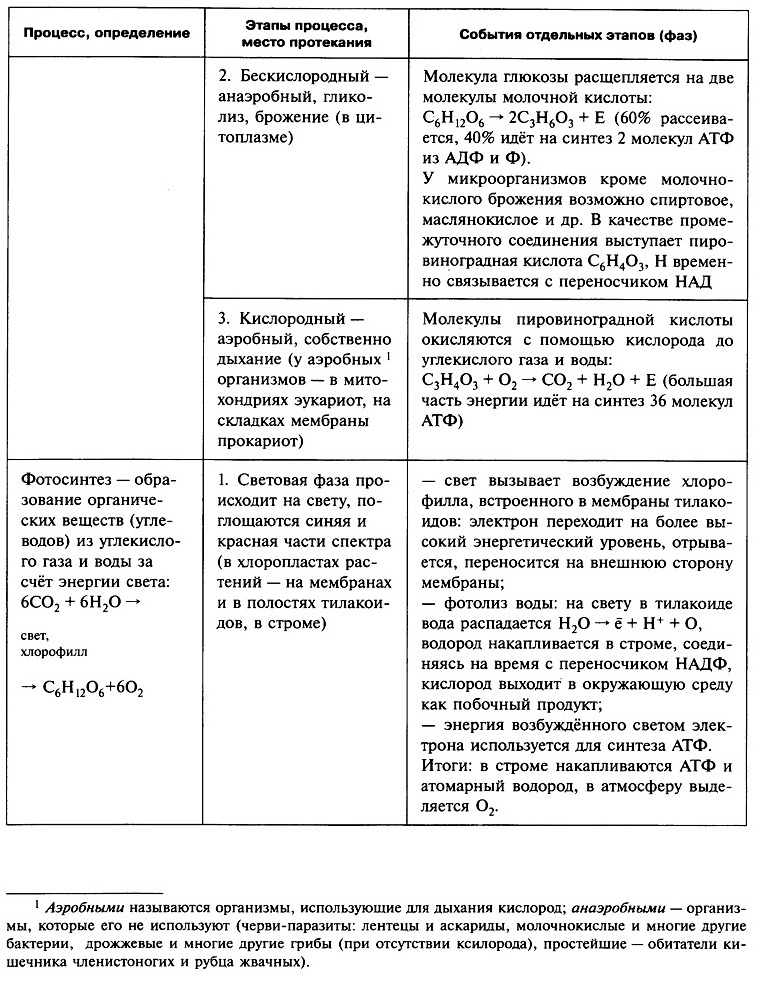

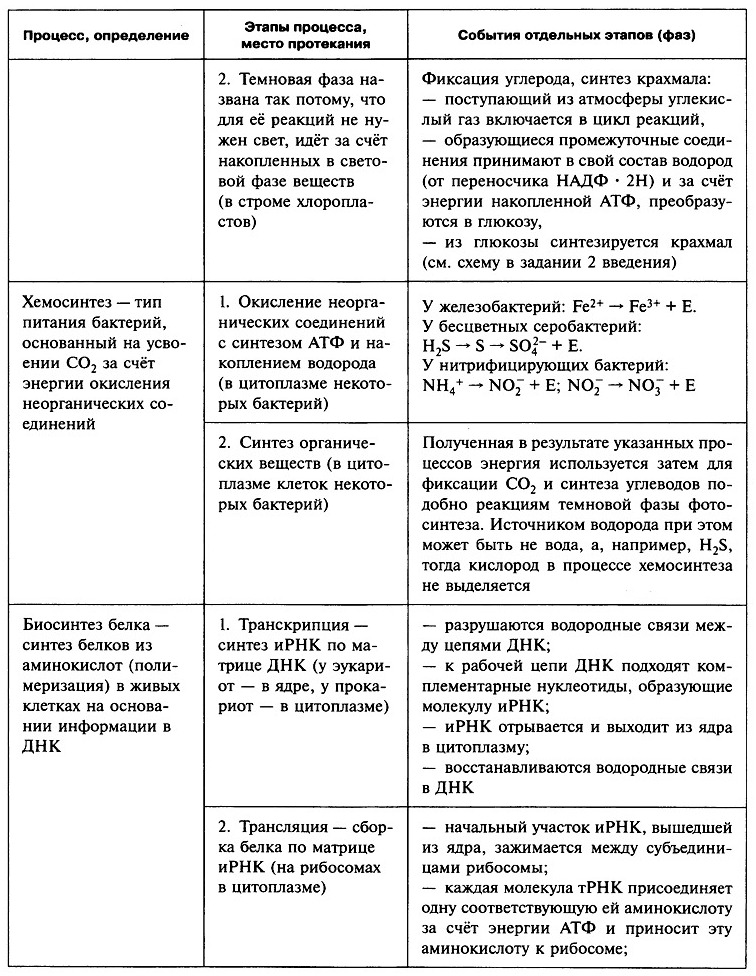

Обмен веществом и энергией с окружающей средой осуществляется организмами в ходе процессов жизнедеятельности. Процессы клеточного метаболизма обычно подразделяют на:

- — пластический обмен (ассимиляция, анаболизм) — синтез органических веществ за счёт энергии распада АТФ, например, биосинтез белка, конечные фазы фотосинтеза и хемосинтеза;

- — энергетический обмен (диссимиляция, катаболизм) — распад, окисление органических веществ с целью получения энергии и накопления её в виде синтезированной АТФ, например, брожение, клеточное дыхание (табл. 5, разд. 2.1).

Под энергетическим обменом понимают также любые процессы в организме, сопровождающиеся превращением энергии, включая её поглощение, внутренние превращения и выделение.